Atravesamos el Canal de Chacao hacia la Isla Grande de Chiloé (perteneciente a la región X o de Los Lagos) con el auto, en el barco transbordador:

Hay dos compañías que realizan este transbordo entre Pargua (en el continente) y Chacao (en la isla): Transmarchilay y Cruz del Sur. Los barcos hacen la ruta desde las 7:30 hasta las 22:30 aproximadamente, y el viaje dura unos 35 minutos.

Vista hacia el oeste del Canal de Chacao.

Vista de la Isla Grande de Chiloé desde el ferry.

Viajando por el canal.

Viajando por el canal.

Descubrimos esta puerta de apertura rápida (para unas prisas).

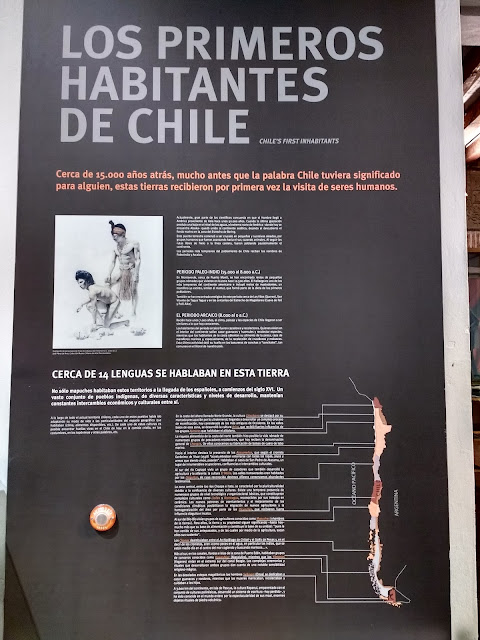

Y así la llamaron los primeros colonos españoles que llegaron a estás tierras en el siglo XVI: Nueva Galicia. Aunque el nombre que se impuso fue Chiloé (lugar de chelles, el chelle es una gaviota de estas tierras) en el idioma de los huilliches que junto con cuncos y chonos eran los habitantes originarios de esta zona.

Estas islas ya habían sido avistadas en 1540 por el marino Alonso de Camargo, en un viaje de tres naves, cuyo objetivo era poblar la zona de Tierra de Fuego y cruzar al océano Pacífico. Durante el viaje descubrió las Islas Malvinas (a las que llamó Islas Sansón), cruzó el Estrecho de Magallanes, y recorrió la costa chilena, llegando finalmente a Perú y a la recién fundada ciudad peruana de Arequipa, donde ya no se volvió a saber de él. Su desaparición y la de la tripulación de uno de los barcos durante la travesía (quedando abandonados en tierra a su suerte, al mando del capitán Sebastián de Argüello) dio lugar a una de las versiones del mito de la Ciudad de los Césares (Trapalanda o Ciudad Encantada), que sería una ciudad maravillosa, llena de riquezas, que estos marineros náufragos habrían establecido, ayudados por habitantes indígenas, en algún lugar indeterminado de la Patagonia (chilena o argentina) y que a pesar de las leyendas de la época, nunca pudo localizarse.

Nos dirigíamos a la ciudad principal de la Isla: Castro (a 106 kilómetros de Chacao, 1'5 horas en coche):

Con unos 43000 habitantes, es la ciudad más importante de la isla y del archipiélago, y se caracteriza por sus casas, llamadas palafitos, construidas en madera, sobre pilotes que las elevan por encima del nivel del agua.

Y sus trabajos en madera, que aplican a las casas, en los soportes, tejados y paredes de típicas tejuelas:

Vistas desde el hotel-palfito en Castro al amanecer.

Vistas desde el hotel-palfito en Castro al amanecer.

Vista de la Isla Grande de Chiloé desde el ferry.

Todas estas islas son en realidad algunas de las cumbres de una cordillera más antigua y de menor altura que la de los Andes, pero paralela a ella: es la Cordillera de la Costa, dividida en cuatro partes (algunas en el continente, otras, parcialmente sumergidas dando lugar a las islas de la costa chilena) por los valles de los ríos que vienen perpendicularmente desde la montañas andinas.

Viajando por el canal.

Viajando por el canal.Descubrimos esta puerta de apertura rápida (para unas prisas).

Y así la llamaron los primeros colonos españoles que llegaron a estás tierras en el siglo XVI: Nueva Galicia. Aunque el nombre que se impuso fue Chiloé (lugar de chelles, el chelle es una gaviota de estas tierras) en el idioma de los huilliches que junto con cuncos y chonos eran los habitantes originarios de esta zona.

Estas islas ya habían sido avistadas en 1540 por el marino Alonso de Camargo, en un viaje de tres naves, cuyo objetivo era poblar la zona de Tierra de Fuego y cruzar al océano Pacífico. Durante el viaje descubrió las Islas Malvinas (a las que llamó Islas Sansón), cruzó el Estrecho de Magallanes, y recorrió la costa chilena, llegando finalmente a Perú y a la recién fundada ciudad peruana de Arequipa, donde ya no se volvió a saber de él. Su desaparición y la de la tripulación de uno de los barcos durante la travesía (quedando abandonados en tierra a su suerte, al mando del capitán Sebastián de Argüello) dio lugar a una de las versiones del mito de la Ciudad de los Césares (Trapalanda o Ciudad Encantada), que sería una ciudad maravillosa, llena de riquezas, que estos marineros náufragos habrían establecido, ayudados por habitantes indígenas, en algún lugar indeterminado de la Patagonia (chilena o argentina) y que a pesar de las leyendas de la época, nunca pudo localizarse.

Nos dirigíamos a la ciudad principal de la Isla: Castro (a 106 kilómetros de Chacao, 1'5 horas en coche):

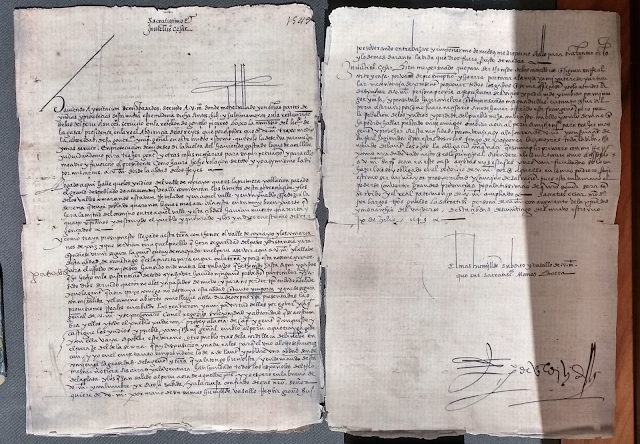

La ciudad de Castro (la tercera más antigua de Chile), fue fundada en 1567 (como Santiago de Castro) por el vasco Martín Ruiz de Gamboa, en la desembocadura del río al que puso su apellido (río Gamboa). Martín Ruiz de Gamboa, era a la sazón, yerno de Rodrigo de Quiroga (capitán de Pedro de Valdivia) con quien acabó siendo casada Inés de Suárez.

Con unos 43000 habitantes, es la ciudad más importante de la isla y del archipiélago, y se caracteriza por sus casas, llamadas palafitos, construidas en madera, sobre pilotes que las elevan por encima del nivel del agua.

Vistas al atardecer desde el hotel-palfito en Castro.

En el año 1600, Castro fue atacada y ocupada durante unos meses por corsarios holandeses (al mando de Baltazar de Cordes) que se movían por todas estas costas por diversos motivos: buscando un paso hacia las Islas Molucas (lo encontraron en el Estrecho de Le Maire), descubriendo nuevas islas a las que luego olvidaron (ver entrada sobre esto de la Isla de Pascua), más tarde cazando ballenas (ver entrada sobre la Isla Mocha o de Moby Dick) y en general intentando debilitar el comercio de España con las colonias americanas.

La ciudad fue recuperada por el capitán español Francisco del Campo, tras un compendio de miserias y obscenidades humanas, que se dan en todas direcciones, en todos estos conflictos (da absolutamente igual el bando): asesinatos, indígenas hartos de los que estaban que se alían con los que llegan, engaños, traiciones a aquellos que se te han aliado, asedios, y huidas.

Vistas al atardecer desde el hotel-palfito en Castro.

La ciudad fue recuperada por el capitán español Francisco del Campo, tras un compendio de miserias y obscenidades humanas, que se dan en todas direcciones, en todos estos conflictos (da absolutamente igual el bando): asesinatos, indígenas hartos de los que estaban que se alían con los que llegan, engaños, traiciones a aquellos que se te han aliado, asedios, y huidas.

Paseando por Castro.

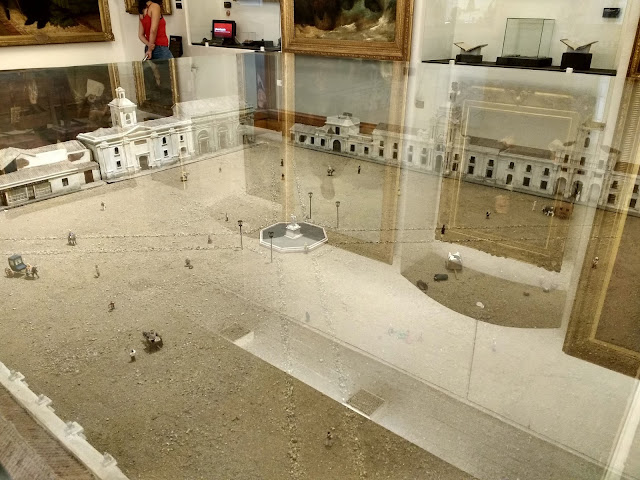

Tradicional vista de los palafitos de Castro desde la desembocadura del río Gamboa.

Vista de los palafitos de Castro en la desembocadura del río Gamboa.

"Chilote" es el gentilicio para los habitantes de estas islas. Son conocidas sus variedades de patatas (moradas) y de enormes ajos (llamados ajos elefantes). Su artesanía principal está basada en el uso de la lana (para vestir y para adornar).

Piecera de lana.

Telar de lana con cañas entreveradas.

Y sus trabajos en madera, que aplican a las casas, en los soportes, tejados y paredes de típicas tejuelas:

Otra característica de esta islas es su religiosidad, y sus iglesias construidas integramente en madera. De las cuatrocientas que pueblan las islas, dieciséis fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en el año 2000.

La necesidad de sacerdotes en estas tierras, hizo que el rey de España admitiera la llegada de jesuitas desde Europa central: Baviera, Hungría, Transilvania,... que trajeron su propio estilo arquitectónico, que luego, mantuvieron los franciscanos cuando los jesuitas fueron expulsados.

Toda esta religiosidad, se mezcló con las creencias de los habitantes originarios en un peculiar sincretismo, lleno de seres y creencias mágicas que acercan más a estas tierras a las de Galicia.

Y a todo ello contribuyó el clima y el aislamiento de estas islas, que fueron de las últimas en escindirse de la corona española (lo hicieron ocho años más tarde que el resto de Chile), en 1826.

Vistas desde el hotel-palfito en Castro al amanecer.

Vistas desde el hotel-palfito en Castro al amanecer.

Así, en la extensa mitología chilota, existen barcos fantasmas como el Caleuche (mito que quizá provenga de los holandeses que se movieron por estas tierras y su "holandés errante"), criaturas mágicas como el Millalobo (mitad hombre, mitad lobo de mar), el Cahuelche (cetáceo o delfín transformado, de origen humano), las Trempulcahue o ancianas-ballenas portadoras de almas a la Isla de Mocha o de Moby Dick, seres deformes como en Invunche, vampiros como el Piuchén, demonios como el Trauco, brujos y brujas como las Voladoras.

Vistas desde el hotel-palfito en Castro al amanecer.

Ya en 1843, desde esta isla, partió la goleta Ancud con colonos chilotes, para tratar de poblar las inhospitas tierras más australes del país, cuya soberanía aún no estaba internacionalmente reconocida y eran pretendidas por otros países como Francia, Inglaterra o Argentina.

Réplica de la goleta Ancud en el Museo Nao Victoria de Punta Arenas (Región XII o de Magallanes).

Monumento en Punta Arenas (Región XII o de Magallanes) a los colonos de Chiloé que llegaron en la goleta Ancud en 1843.